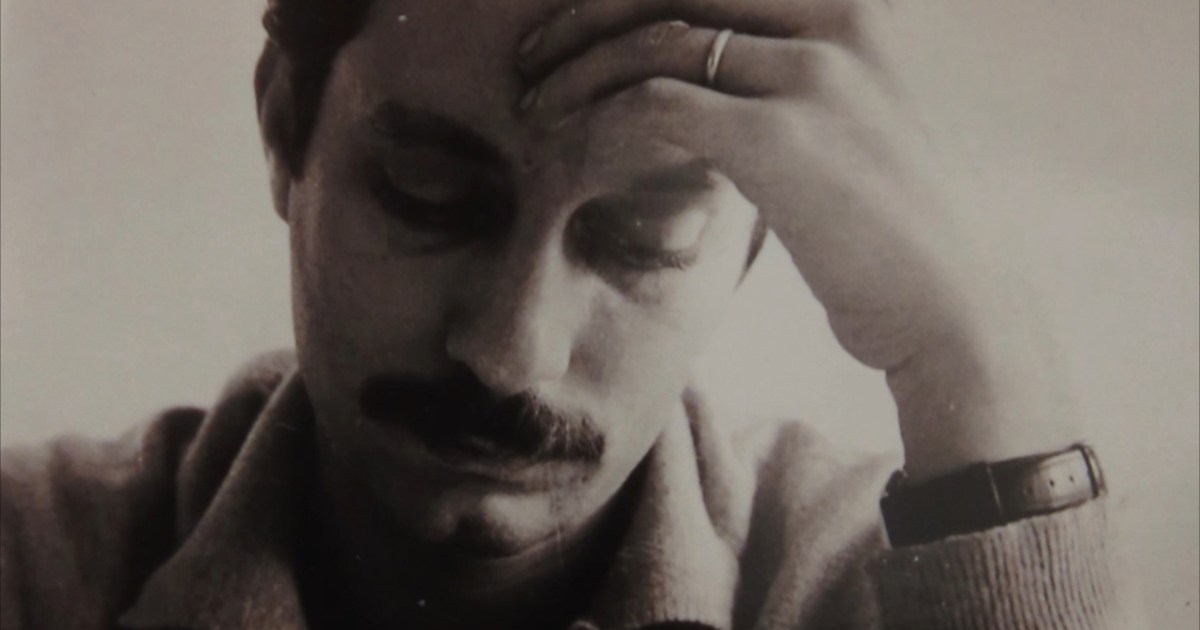

الأدب الملتزم بالنضال.. غسان كنفاني مفكرا وسياسيا

استشهد الأديب الفلسطيني غسان كنفاني صبيحة يوم 8 يوليو/تموز 1972 ضمن حملة اغتيال وتصفية عدد من قادة الثورة الفلسطينية ولم يتجاوز سنه حينها 36 عاما، فترسخت صورته أديبا ثوريا شابا لم يكبر وشاهدا باقيا على الإجرام الصهيوني الذي لم يكتف بالاحتلال والتشريد، وإنما تفنن في إنتاج صنوف من الجريمة والإبادة والمحو.

وتأتي ذكرى استشهاد غسان هذا العام متزامنة مع استمرار حرب الإبادة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وامتدادها إلى ساحات أخرى تدل أحداثها على عقلية استعمارية تبادر بالقتل والتدمير والاغتيال، لتمد عمر احتلالها وتفرض وجودها بالقوة والنار.

نستعيد غسان كنفاني في جوانب باقية من تجربته السياسية والأدبية في هذه الظروف، فهو حاضر معنا في المعركة بمقتبساته المتداولة وبآثاره الخالدة وبمسيرته التي اشتقت طريقها من طريق شعبه الدامي.

الالتزام من الميلاد إلى الاستشهاد

تزامن ميلاد غسان كنفاني في 9 أبريل/نيسان 1936 مع إرهاصات ثورة عام 1936 المعروفة في التاريخ الفلسطيني، إذ لم تلبث الثورة أن اشتعلت وأعلنت الإضرابات والمواجهات، وكأن هذا التزامن هو ما حكم حياة كنفاني على نحو واقعي وقدري في آن، فكانت سنواته الأولى المبكرة هي ذاتها عمر تلك الثورة المعبرة عن رفض الاستعمار البريطاني ومعاونته الوجود الصهيوني واتساع الهجرة إلى فلسطين.

بدأ غسان من الثورة ومعها، وحين بلغ سنوات صباه كانت حادثة النكبة المزلزلة عام 1948 وكان عمره 12 عاما، فهاجر مع أسرته إلى لبنان وصولا إلى دمشق، وتابع أطرافا من نكبة فلسطين وتشرد أهلها وأكمل دراسته في دمشق، ثم التحق بجامعتها، لكنه لم يتم دراسته ربما بسبب حياته المختزلة السريعة، فقد اتجه إلى العمل السياسي والكتابة الأدبية، وسافر إلى الكويت للعمل في مدارسها.

كما التحق بحركة القوميين العرب ونشط في إطارها، كل ذلك في سنوات متقاربة، كأن غسان المتعدد يحاول اللحاق بالزمن، ورغم إصابته بمرض السّكر منذ شبابه المبكر وتعرفه إلى أجواء المشافي في الكويت فإنه قرر ألا يسمح للمرض بأن يتدخل في حياته، بل إنه كتب من وحي تلك التجربة بعض قصصه، كقصة “موت سرير رقم 12” عن شخصية حقيقية لمواطن باكستاني مجهول اسمه محمد علي أكبر، وأطلق اسم تلك القصة على مجموعته الأولى.

ومن يتأمل الجهد الإبداعي للراحل يدرك أنه سعى لأن يعطي عطاء متميزا في كل عمل اهتم به، وأن انشغالاته النضالية والإعلامية لم تأخذه من الحقل الأدبي الأثير عنده، بل إنه تمكن من الموازنة بين سائر نشاطاته، وطوّر مفهوما خاصا للأدب المقاوم، بحيث يكون للأدب دوره في المعارك المصيرية وفي سياق التجربة الفلسطينية على نحو خاص.

وقد كان غسان يمثل المبدع الملتزم كأفضل ما يكون الالتزام، لكنه التزام مشروط بالجمال ومعاييره ومحدداته، ولذلك كثيرا ما حاول في مقالاته أن يميز بين الأدب كحقل له خصوصيته الجمالية وبين العمل السياسي وطبيعته المغايرة أو المختلفة.

الالتزام عند غسان كنفاني مشتق من طبيعة حياته والتصاقه بالهم الفلسطيني الوطني التصاقا مبنيا على صدق التجربة وعلى الوعي بتوجيهه وإغنائه بالإبداع والممارسة، بمعنى آخر لم يكن الأدب ولم تكن الفنون الإبداعية بوقا للسياسة أو للشعارات أو التوجهات الحزبية، ومن يمارس الأدب يعرف صعوبة شروطه ويعرف اختلاف التعبير الأدبي عن أي تعبير آخر مهما يكن محترما أو نبيلا.

كأن غسان حاول أن يكون أديبا ضمن أصعب معايير الأدب دون احتجاج بضرورات التعبير، فكانت معادلته صعبة، لكنها مطلوبة ومشروعة، فالأديب الملتزم في مواقفه ورؤيته هو أدعى الناس للالتزام بالشرط الجمالي للإبداع.

وربما يفسر هذا الملمح ما قد يلحظه القارئ من تعارض ظاهري بين مقالات غسان السياسية وطريقته التراجيدية في تعبيره الأدبي عندما يكشف عن أطراف المأساة، ويعرض الحياة المتنوعة في أحزانها وخيباتها وشروخها، فالأدب مضمار واسع للتعبير الإنساني بكل همومه ومآسيه، في حين التعبير السياسي تعبير تعبوي قد لا يدقق في تفاصيل الواقع وقد يقفز عنها لضرورات وأسباب متعددة.

صورة غسان في كتاباته السياسية

بالإضافة إلى كتاباته الأدبية المعروفة فقد ترك غسان كتابات سياسية وفكرية مهمة من الناحية التاريخية ومن ناحية إضاءتها لمعارفه ومواقفه، وهو وإن كان مثقفا ماركسيا قوميا فلسطينيا بصورة من الصور فإن هذا الموقف العام يحتاج إلى توقف وانتباه، فصحيح أنه تأثر ضمن تأثر حركات التحرر الفلسطينية بتأثيرات الماركسية والقوى اليسارية بألوانها المختلفة لكن قراءة كتاباته السياسية تفيدنا باحتفاظه بروح نقدية أصيلة انتبهت إلى اختلافات حاسمة بين الماركسية السوفياتية وما يراد من تطبيقها أو استعارتها، ويعود جزء من هذا الوعي إلى اختلاف حركة القوميين العرب مع الشيوعيين في الخمسينيات وبداية الستينيات حتى عام 1967، أي قبل ظهور الجبهة الشعبية وتبنيها الخط الماركسي، بصيغة مختلفة عن تبني الشيوعيين العرب الماركسية.

وملخص موقف غسان أن الماركسية إطار واسع متعدد وليست قرارات ومواقف الحزب الشيوعي السوفياتي، ولذلك فلا ينبغي أن يكون التطبيق ميكانيكيا أو حرفيا، ومن ذلك ما تدل عليه دراسته الذكية المطولة عن الماركسية ضمن أعماله السياسية، فهو يستند مثلا إلى “سلطان علي أوغلو أو سلطان غالييف، وهو مسلم تتري كان على احتكاك عملي مع شعوب الشرق بحكم نشأته وبحكم مربطه الروحي، ولمس بنفسه أن الماركسية التي خلقت في جو الصناعة وفوضاها لا تنطبق على روح الشرق ذي البنية الزراعية” [1].

ويشير غسان إلى مصير سلطان غالييف، فقد كوّن نظرية عن “ثورة المستعمرات” ونشرها، قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام تحت لقب خائن سنة 1940، مع أن أفكاره ونظريته لا تخرج عن الخط العام للماركسية.

والخلاصة فيما اتفق فيه غسان أو ارتضاه من تعديلات سلطان غالييف على الماركسية يتمثل في أن الصراع الطبقي ليس حادا في المجتمعات الزراعية كحدته في المجتمعات الصناعية، ولذلك لا يستحق ذلك التقديم أو الإلحاح المعروف في الماركسية، فيخفف إذن إلى حجمه الملائم، وربما ليس ضروريا إثارته والاحتكام إليه.

و”تبين له أن إثارة الصراع الطبقي في بلده هي افتعال لأمر يمكن تلافيه، إذ إن المجتمع الآسيوي مجتمع جامد خال من الحس الطبقي ككل مجتمع زراعي، لقد دعا غالييف إلى تفضيل النضال من أجل التحرر من السيطرة الأجنبية على النضال من أجل التحرر من السيطرة الطبقية، لقد دعا هو وتلامذته للسلم الاجتماعي لا إلى الصراع الطبقي” [2].

إن مسألة الصراع الطبقي بصيغتها الأوروبية لا تلائم الحالة الفلسطينية، وهذا تقريبا ما حصل، إذ تم نوع من تحالف الطبقات في مواجهة الاحتلال، فكان الأهم هو يقظة الحس الوطني في مواجهة الاحتلال مع الاهتمام بالطبقات الكادحة في المخيمات، خاصة بوصفها خزان الثورة ورأسمالها الثوري والبشري.

ولقد قادت الطبقة الوطنية البرجوازية والمتوسطة الثورة الفلسطينية، ولم تقدها الطبقة العاملة أو الكادحة.

ومن موقع فهمه الثقافي والوطني يخالف كنفاني محو الماركسية للقوميات وعداءها لها، وهو ما اختلف فيه غالييف مع الماركسية أيضا، ويبدو غسان هنا ميالا إلى اشتراكية قومية -إذا صح التعبير- تتناسب مع مجتمعات الشرق وقيمة الثقافة والهوية فيه.

وفي حالة التحرر الفلسطيني يغدو البعد القومي المرتبط بالهوية أمرا أساسيا لا غنى عنه، فالهوية الفلسطينية والعربية مهددة، ولا يمكن استثناؤها أو إسقاطها تحت ضجيج الصراع الطبقي.

يقول غسان دامجا بين صوته وصوت غالييف “القومية هي نتاج معقد لتطور إنساني طويل، وهي معقل للحضارة التي بزغت في غمرة هذا التطور، وأن يكون الإنسان قوميا فهذا يعني أنه يختار القومية واسطة لأداء رسالته الإنسانية، إذ ليست القومية ذلك الوجود المعلّب المنعزل عن التيار الكوني، بل هي الخلية التي تتضمن محتوى إنسانيا يعيش في مداها قدر أمته ويحقق شخصيته البشرية من خلالها، ويقاوم داخل إطارها تكتل القوى المتآمرة عليه، ويجسد فيها انتصاراته وخدماته للبشرية، ويقيمها تعبيرا لذاتيته التاريخية، يرى فيها ماضيه كله ويستمد منه ثقته بالكفاح من أجل غده” [3].

وثمة ملاحظة ذكية من كنفاني في نهاية مناقشة مسألة الهوية والأمة في نظر ماركس والماركسيين، يقول “ألا يمكن أن تكون هذه النظرة إلى القومية والأمة هي نتاج ترسبات النفسية اليهودية في أعماق ماركس؟ نتاج الاضطهاد الطويل الذي قاساه اليهود في التاريخ والشعور بالضياع في هذا العالم؟” [4]، وهي إشارة نادرة إلى إمكانية وجود آثار يهودية مترسبة وباقية في الماركسية بسبب أصول ماركس نفسه.

وفي دراسة أخرى عن الوحدة العربية يظهر فيها استقباله الفرح لمسألة الوحدة بين مصر وسوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وهي الوحدة التي لم تطل وانتهت بالانفصال بعد زمن قصير لأسباب كثيرة.

يعود إلى نقد الشيوعيين فيشير إلى موقفهم من نكبة فلسطين المدوية عام 1948 فهم في رأيه “لا يفكرون بعقليتهم الخاصة، لكن بعقلية الإستراتيجية السوفياتية، وهي أولا هذه العقلية التي ترفض أصلا فكرة النضال على أساس قومي، ثانيا: والتي يؤلمها أن يصل الإنسان إلى ممارسة وجوده الكريم عن طريق غير طريق صراع الطبقات، أي عن طريق تجنب تمزيق المجتمع إلى طبقات، والواقع أن عملية الوحدة العربية عملية قومية في صلبها، والشيوعية كعقيدة ترفض أصلا فكرة القومية وتعتبرها نتاجا برجوازيا” [5].

وثمة اعتراض وجيه لغسان على الماركسية يتمثل في تدخّل الحزب الشيوعي السافر في الفكر والكتابة وسياسة الإملاء التي اتبعها، وغياب الحرية للكاتب أي كاتب “وليس الأدباء وحدهم هم الخاضعون لمثل هذه المعاملة القاسية من طرف الحزب، إذ إن الموسيقيين والعلماء أيضا يعيشون في مثل هذا الخضوع” [6]، وغسان يقدس حرية الكاتب ويدعو إليها ولا يراها تتعارض مع الالتزام.

واعتراض آخر لغسان على الماركسية يتمثل في إهمال دور العائلة وأثر الماركسية في تفكك نظام الأسرة وما تبعه من مشكلات حادة بسبب ذلك، وهو بالتأكيد ما لا يتناسب مع عالم الشرق الذي تعد فيه الأسرة أو العائلة لبنة اجتماعية ضرورية تشكل لحمته وأساس بنائه.

أما الدين فكذلك يأخذ كنفاني على الماركسية إهمالها له واستبعادها أثره بأي صيغة من الصيغ، فيقول “إن إيمان الإنسان بشيء ما هو اقتناع وجداني عميق، ويتخذ في أحيان متعددة مظهرا عمليا تكون له نتائجه الحسنة، وإيمان الإنسان هو أقوى معقل لطمأنينته وجلده، فهل من السهولة أن نقضي على كل هذا بجرة قلم؟ هل من الممكن أن نمزق ذلك الاقتناع المترسب في أعماق الإنسان اليائس من حضارته” [7].

كنفاني الثائر والمثقف العضوي

لقد نتج عن العمل السياسي والحركي المباشر لغسان إلى جانب اهتمامه بالكتابة بشغف ومسؤولية أن يغدو نمطا من المثقف العضوي المنتمي، وفق تعبير غرامشي الشهير.

ويقول عنه الأديب الفلسطيني محمود شقير وفق هذا التوصيف “كان مثقفا بالمفهوم الذي كرسه غرامشي عن المثقف العضوي، انعكس حسه الثوري على أدبه، فلم يعرف الركون إلى أشكال أدبية ثابتة، ولم يبهظ نصوصه بحمولات عاطفية زائدة ولا بالتفجع الرومانسي، ولم يكن صعبا عليه تحديد معالم الطريق إلى فلسطين، كان دائم التجديد والمغامرة والتجريب، وواكب بدأب مأساة شعبه وتحولاته، بدءا من بؤس اللجوء ومرارة البحث عن لقمة الخبز والركون الواهم إلى الخلاص الفردي كما في “رجال في الشمس”، وصولا إلى تحول المخيم إلى غابة لبنادق المقاومة كما بدا في روايته أم سعد” [8].

وقد كتب عنه صديقه الأكاديمي والمفكر الفلسطيني فضل النقيب مرات عدة بحميمية ودقة، وهو أحد أصدقاء نضاله منذ بداياته في دمشق “إنه كان قبل كل شيء فنانا، لم يكن التزامه الأساسي سياسيا أو أيديولوجيا، وإنما كان فنيا، ومع هذا قاده هذا الالتزام الفني إلى مركز النضال الثوري، وهكذا لم يكن غسان كبقية الفنانين ولا كبقية الثوريين، فقد كان مختلفا عنهم” [9].

وهذا الاختلاف بين السياسة والأدب ليس اختلاف تناقض وإنما مرده اختلاف الأدوات بين العالمين، وإدراك غسان نفسه لهذا الاختلاف وعدم ارتهان رؤيته الأدبية لسقف السياسة والحركة.

وقد وجدنا له تعبيرا صريحا عن ذلك يشير فيه إلى تقدم أبطال روياته على أبطال السياسة والحركة، يقول بعدما شاهد الفيلم المأخوذ عن “رجال في الشمس” “لقد دهشت حين سمعت مجددا حوار أبطالي حول مشاكلهم، واستطعت أن أقارن حوارهم بالمقالات السياسية التي كنت قد كتبتها في الفترة الزمنية ذاتها، فرأيت أن أبطال القصة كانوا يحللون الأمور بطريقة أعمق وأقرب إلى الصواب من مقالاتي السياسية” [10].

آمن غسان كنفاني بالمقاومة فكرا وعملا وتنظيما كما مر بنا، وفي إطارها كانت تجربته كلها حتى استشهاده، ولنا في دراستيه عن أدب المقاومة ودراسة ثالثة عن الأدب الصهيوني ما يلقي الضوء على هذا الجانب المهم، قبل أن نلتقت إلى رواياته التي تتصل بهذا الجانب الحيوي.

أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966

صدرت طبعته الأولى عام 1966، وقد عرض فيه أدب المقاومة بعد النكبة، والبطل العربي في الرواية الصهيونية مقابل أدب المقاومة.

وفي القسم المتبقي من الكتاب نماذج من أدب المقاومة تعد من النماذج المبكرة التي نشرت خارج الأرض المحتلة لتوفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وسالم جبران وغيرهم.

ويلاحظ فيه الاهتمام بأدب المقاومة بوصفه مواجها للأدب الصهيوني، كما لا نغفل عن اهتمام كنفاني بالأدب الصهيوني وتحليله دوره في قيام دولة الاحتلال والترويج للدعاية الصهيونية على مدى زمني طويل، قبل احتلال فلسطين وبعده.

يقول “مقابل أدب المقاومة العربي في فلسطين المحتلة يقف الأدب الصهيوني جزءا من حركة الثقافة السياسية في الأرض المحتلة وواحدا من الضغوط الأساسية التي تتصدى لأدب المقاومة العربي هناك، لا للتأثير عليه وسحقه فقط، بل أيضا لتشويهه على الصعيد الداخلي ومحوه على صعيد الدعاية الخارجية، عالميا لا نقاش هناك حول الدور الذي لعبه الأدب الصهيوني في تجميع رأي عام إلى جانب إسرائيل ودعاواها، إن إكسودس مثلا -وكما قيل أكثر من مرة- قد خدم الدعاية الصهيونية أكثر مما فعل أي كتاب صهيوني سياسي” [11].

وإكسودس -الذي يشير إليه كتاب أدبي روائي في الدفاع عن الفكرة الصهيونية من تأليف ليون أوريس- استعملته الحركة الصهيونية في بث دعواها ودعايتها.

وتعرض غسان لأعمال أخرى كثيرة في دراسته تدل على مبلغ جهده لمعرفة العدو من خلال أدبه حتى بدا له واضحا في العراء.

وانتهى بعد تطواف طويل إلى “أن أدب المقاومة لا يتساءل، فهو يعرف طريقه جيدا، وهو واثق منها إلى أبعد الحدود آملا بنهايتها إيمانا لا يتطرق إليه الوهن، وبإيجاز إن أدب المقاومة العربي يحارب على جبهتين، جبهة التوعية والتعبئة، وجبهة الرد عامدا أو غير عامد على الأدب الصهيوني، ويثبت جدارته على الجبهتين كلتيهما إثباتا لا تردد فيه، ذلك أنه بالإضافة إلى القضية الكبيرة التي يعيها ويتصدى لها ينطلق من إيمان عميق بالتزام ذاتي لا يتزعزع ويعي تماما ما قيمة التزامه ومهمة ذلك الالتزام الحياتي” [12].

وقد أكمل غسان جهده بإصدار كتابه الثاني بعدما توفرت له نماذج شعرية وقصصية أوسع من أدب المقاومة في فلسطين المحتلة عام 1948، وأعد بحثه الجديد متوسعا ومحللا ومكملا بعض ما أومأ إليه في بحثه الأول.

وعناوين الكتاب هي: الوضع الثقافي لعرب فلسطين المحتلة، وأدب المقاومة الفلسطيني.. أبعاد ومواقف، ونماذج من الشعر والقصة والمسرحية.

لقد عوّل غسان على الباقين في أرضهم رغم قلة عددهم ورغم صعوبة ظروفهم تحت أقسى استعمار صهيوني إمبريالي، ورأى فيهم تباشير للغد القادم، وحتى اليوم لم تخب نظرته المتفائلة، وحتى اليوم عندما تشتد الأزمات وعندما نكاد ننسى الفلسطينيين هناك يذكروننا هم بوجودهم، في أدبهم وفكرهم ومقاومتهم النبيلة الاستثنائية، وما زالوا على طول عهد الاحتلال بهم يشكلون أكبر قلق له لا يجد له حلا، إنهم القنبلة التي يتحاشى أن تنفجر فيه، وإذا كان قد سوّى أموره مع العدو الخارجي أو دفعه للاستسلام والركوع فإنه لم ينجح في ذلك مع الفلسطيني الذين قامر بأنهم سيذوبون في نسيجه مع مرور السنوات، إنهم ليسوا مثل دوف أو خلدون في رواية “عائد إلى حيفا” أبدا، وإنما هم شوكة في خاصرته إلى الأبد حتى تقضي عليه.

وفي مقدمة هذا الكتاب نجد جانبا من تأكيد غسان كنفاني على إيمانه بالمقاومة المسلحة والمقاومة بالكلمة “ليست المقاومة المسلحة قشرة، هي ثمرة لزرعة ضاربة جذورها عميقا في الأرض، وإذا كان التحرير ينبع من فوهة البندقية فإن البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير، وإرادة التحرير ليست سوى النتاج الطبيعي والمنطقي والحتمي للمقاومة في معناها الواسع: المقاومة على صعيد الرفض، وعلى صعيد التمسك الصلب بالجذور والمواقف، ومثل هذا النوع من المقاومة يتخذ شكله الرائد في العمل السياسي والعمل الثقافي، ويشكل هذان العملان المترافقان اللذان يكمل أحدهما الآخر الأرض الخصبة التي تستولد المقاومة المسلحة وتحتضنها وتضمن استمرار مسيرتها وتحيطها بالضمانات، ومن هنا، فإن الشكل الثقافي في المقاومة يطرح أهمية قصوى ليست أبدا أقل قيمة من المقاومة المسلحة ذاتها، وبالتالي فإن رصدها واستقصاءها وكشف أعماقها تظل ضرورة لا غنى عنها لفهم الأرض التي ترتكز عليها بنادق الكفاح المسلح” [13].

ولقد أبدى غسان إعجابه بمسرحية “بيت الجنون” لتوفيق فياض التي نشرها هو في ملحق الأنوار البيروتية، مما يشير إلى دور غسان في تشجيع أدب المقاومة ونشره، فضلا عن نقده كما في هذه الدراسة والإسهام فيه كما في أعماله الروائية.

وفي ضوء هذه المسرحية المهمة تاريخيا وفنيا استخلص غسان أن “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة قد ربط ربطا محكما بين المسألة الاجتماعية والمسألة السياسية، واعتبرهما طرفين في صيغة لا بد من تلاحمهما، لتقوم بمهمة المقاومة، وقد مضى ذلك الأدب إلى أبعد من هذا حين أدرك في وقت مبكر أيضا الترابط العضوي بين قضية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وبين قضايا التحرر في البلاد العربية وفي العالم، وعلى هذه الجبهات جميعها بكل تعقيداتها خاض أدب المقاومة في فلسطين المحتلة معركة التزاماته، لقد اخترنا مثال بيت الجنون كنموذج للبساطة الأصيلة التي تتم فيها عملية الربط المعقدة، فبطلها الوحيد الذي تتنازعه تحديات متعددة يعود بين لحظة وأخرى لتثبت تلك التحديات جميعها حول محور واحد هو المواجهة المباشرة مع التحدي الإسرائيلي الأثقل، وبالتالي تغدو كل التحديات المذكورة مربوطة إلى ذلك المحور بجاذبية لا فكاك منها، ولكنها جاذبية ليس من شأنها إلا توضيح أبعاد النزال” [14].

قراءات كنفاني للأدب الصهيوني

أما كتابه الثالث ضمن هذه البؤرة النقدية البحثية فقد حمل عنوان “في الأدب الصهيوني” (ط1: 1966)، وهو أيضا كتاب رائد من الناحية التاريخية ضمن مبادرات كنفاني ووعيه بصعوبة المعركة وخطرها على كل الأصعدة.

وقد قسم الكتاب إلى 5 فصول تعطينا عناوينها فكرة مبدئية عن طبيعة دراسته وشمولها: الصهيونية تقاتل على جبهة اللغة، ولادة الصهيونية الأدبية، العِرْق والدين في الأدب الصهيوني يستولدان الصهيونية السياسية، شخصية اليهودي التائه.. نشأتها وتطورها، الأدب الصهيوني يضبط خطواته مع السياسة، العِصمة اليهودية أمام عدم جدارة الشعوب الأخرى، المبررات الصهيونية أمام اغتصاب فلسطين، من جائزة نوبل إلى عدوان 5 حزيران.

ومن استنتاجاته الواضحة “وربما كانت تجربة الأدب الصهيوني هي التجربة الأولى من نوعها في التاريخ، حيث يستخدم الفن في جميع أشكاله ومستوياته للقيام بأكبر وأوسع عملية تضليل وتزوير تتأتى عنها نتائج في منتهى الخطورة” [15].

وفي نهاية المقدمة يوضح غايته من هذه الدراسة الفريدة “كل ما تطمح إليه هذه الدراسة هو أن تلقي ضوءا آخر على الشعار الصعب: اعرف عدوك”، وهو شعار عني به الفلسطينيون ولم تجر ترجمته دوما إلى خطوات عملية باستثناءات قليلة، منها جهود غسان في هذا الكتاب وجهود مركز الأبحاث الفلسطينية في بيروت الذي فجرت الصهيونية رئيسه ومؤسسه المفكر أنيس صايغ بعيد أيام من تفجير كنفاني، ولكنه نجا بأعجوبة.

وربما كان التذكير بما ورد في الفصل الأخير حول منح جائزة نوبل للصهيوني الإسرائيلي يوسف عجنون مفيدا في التذكير بالضمير المقاوم لغسان ثقافيا وسياسيا وفضحه هذا التزوير.

“لقد جاء منح نوبل لعجنون بمثابة شهادة أدبية مزورة وغير شرعية لأنسنة ما هو غير إنساني ولإعطاء قيمة حضارية لما هو رجعي وتعصبي، إن جائزة نوبل لعجنون هي بمثابة (وثيقة بلفور) أدبية” [16].

ويختم مقالته/ فصله بالقول “وإذا كان من الصحيح أن خطوة لجنة نوبل لم تكن هي التي بررت الهجوم العنصري الكريه الذي شن على العرب في أوروبا وأميركا بعد الهجوم العسكري العدواني في 5 حزيران فإنه من الأكيد أن خطوة لجنة نوبل تفسره، وهي خطيئة أخرى يرتكبها ضمير العالم المضلل نتيجة الدق الدعاويّ الصهيوني الذي ظل إيقاعه يضرب فوق عقل العالم أكثر من نصف قرن” [17].

التوقيع بأسماء مستعارة.. مقالات فارس فارس

ومن موقع تقديره العالي لأدب المقاومة ولثقافة المقاومة أراد لها أن تكون مقاومة متميزة تلتزم بشروط الجمال وبأعلى اعتبارات الفن بعيدا عن الخطابة الانفعالية والشعارات الرنانة.

ونجد مصداق ذلك في إنتاج غسان نفسه الذي يعد نموذجا للأدب بشروطه الأدبية الذاتية ونموذجا للوعي المقاوم الذي يتفاعل معه القارئ العادي حتى لو لم يكن معنيا باشتراطات الأدب وتفاصيله الجمالية، كما نجد تأكيدا لذلك في ما كتبه كنفاني مرارا في نقده بعض الإنتاج المحسوب على المقاومة، ولكنه ضعيف من الناحية الفنية، مثل هذا الإنتاج يقسو عليه كنفاني، إذ يرى فيه استهتارا بالمقاومة والفن وتشويها لهما معا.

ولو قرأنا في كتابه الذي نشر متأخرا بعد استشهاده “مقالات فارس فارس” لوجدنا كثيرا من الأمثلة التي يقف فيها موقفا حاسما من رداءة الأدب والفن الذي كتب تحت عنوان “المقاومة” أو “الثورية”، ففي مقالة له عن قصص شولوخوف الأديب الروسي الشهير يبرز تلازم الجمال الفني مع الالتزام والثورة.

يقول عن شولوخوف “إنه ملتزم، منحاز، يبحث عن إشراق الثورة وانتصارها ويتعاطف مع رجالها، لكنه على الرغم من ذلك (أم تراه: لذلك) لا يخون التزامه الفني” [18].

وبعدما يستعرض بعض نقاط الجمال في مجموعة شولوخوف يخرج بنتيجة واضحة أنها “برهان قاطع على أن الأدب الملتزم يستطيع أن يكون جميلا ورائعا، وأن المشكلة ليست في أدب ملتزم وأدب غير ملتزم، ولكن في أدب جيد وأدب (بزرميطي)” [19].

وفي موطن آخر، ينقد ديوان شعر وطني مما كثر في تلك المرحلة “ولقد آن لنا ألا نغفر للرجل الوطني امتياز توسيع أشغاله، وأن نقنعه بأنه ليس من الضروري أن يكون شاعرا لتكريس وطنيته” [20].

وهو يقف موقفا ناقدا حاسما من مجموعة قصصية “ثورية” عنوانها “لا تشتروا خبزا، اشتروا ديناميتا”، ويبدأ مقالته بسخرية جارحة “يسمي المؤلف القصص العشر في مجموعته قصصا ثورية، ولكن لو كانت وكالة الاستخبارات الأميركية تفهم لطبعت من هذا الكتاب 100 مليون نسخة وقصفت بها العالم الثوري حتى يطلّق الثورية” [21].

ويشرح كنفاني موقفه من هذا النوع من الأدب، فيقول “وأنت تبدأ بقراءة الكتاب وفي ذهنك أنه سيجيب عن سؤال: لمن الأدب والفن؟ فنجد أن الجواب على ضوء القصص الموجودة فيه كما يلي: للتافهين، المزايدين بالوطنية، المصابين بالهستيريا الذين لم يقرؤوا في حياتهم كتابا ولم يتعرفوا إلى ذوق فني، فإذا كانت هذه هي مهمة الأدب والفن بعد الخامس من حزيران فشرّفوا، اركبوا على أكتافنا بحجة الخامس من حزيران، وامسحوا بذلك اليوم الأسود كل ما تراكم من وحول القصور الفني والفشل الأدبي، واحشونا حشوا بالخطابات والتظاهرات باسم: العمل الفني المرتبط بالجماهير”.

ويختم كل ذلك برأي حاسم في مسألة الفن والأدب “لا، المسألة ليست بهذه السهولة، والوطنية التي هي (عَ العين والراس) ليست جواز مرور إلى عالم الفن إن لم تكن تعتلي صهوة موهبة أصيلة، فمكسيم غوركي ليس تقدميا فقط، ولكنه أديب تقدمي، فكتابة قصة ناجحة هي عمل وطني أيضا، ولو فعل مكسيم غوركي مثلما فعل خليل فخر الدين لتأخرت الثورة البلشفية قرنا كاملا على الأقل” [22].

وآخر ما يمكن أن نشير إليه من مقالات هذا الكتاب الحيوي الذي يبرز جانبا خفيا مغمورا من جوانب إبداعات غسان كنفاني ترحيبه بكتاب أكاديمي معروف هو كتاب “الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي” للمرحوم يوسف خليف، وهي التفاتة تومئ إلى طاقة التمرد التي رآها في تجربة الصعاليك وأبرزها الكتاب في الوقت الملائم، يقول غسان “إن أسماء مثل تأبط شرا والسليك بن السلكة وعروة بن الورد والشنفرى أسماء شريفة وعملاقة في تاريخ الكبرياء العربي، وراء هؤلاء كانت توجد قضية، وكان التزامهم بهذه القضية يدفعهم إلى القتال من أجلها حتى لو أدى ذلك إلى تكتيل العالم القبلي برمته ضدهم، الأمر الذي كان ينهيهم دائما إلى موت بطل ومتوحد في صحراء مجدبة لا ترحم، لقد كانوا أصحاب رأي تقدمي وثوري ومقاتلين من أجله إلى حدود الوحدة والموت، وكذلك كانوا رجال حروب العصابات الصحراوية، ولكنهم فوق ذلك كله كانوا شعراء من الطراز الأول” [23].

من الواضح أن غسان في هذا الفهم والتحليل يوازي بين رجال الصعاليك ورجال المقاومة الفلسطينية، وينشد من تجربة الصعاليك القدامى أن تكون تجربة مؤسسة للمقاومة والتحرر.

المراجع

[1] . كنفاني، غسان، الأعمال السياسية، منشورات الرمال، ومؤسسة غسان كنفاني، قبرص- بيروت، 2015، ص 88.[2] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 89.

[3] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 94.

[4] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 95.

[5] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 139.

[6] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 100.

[7] . كنفاني، الأعمال السياسية، ص 106.

[8] . شقير، محمود، مقال “لنعد قراءته.. ذلك خيار المقاومة” في: جريدة الأخبار، بيروت، 12 يوليو/تموز، 2012، العدد 1755، ص 18.

[9] . النقيب، فضل، غسان كنفاني: أسئلة وأجوبة، في: مجلة الدراسات الفلسطينية، مج 10، ع 39، صيف 1999، ص 205.

[10] . كاتب سويسري، حوار مع غسان كنفاني، عن: فيحاء عبد الهادي، وعد الغد، دار الكرمل، عمّان، 1987، ص 15.

[11]. كنفاني، غسان، أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966، (ط 1: 1966)، منشورات الرمال، قبرص، 2013، ص 71.

[12] . كنفاني، غسان، أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966، ص 110-111.

[13] . كنفاني، غسان، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1968، المقدمة، ص 9.

[14] . كنفاني، الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948-1968، ص 45.

[15] . كنفاني، غسان، في الأدب الصهيوني، دار منشورات الرمال، قبرص، 2013، ص 10.

[16] . كنفاني، في الأدب الصهيوني، ص 165.

[17] . كنفاني، في الأدب الصهيوني، ص 173.

[18] . كنفاني، غسان، مقالات فارس فارس، تقديم محمد دكروب، دار الآداب، ط1، 1996، ص 32.

[19] . كنفاني، مقالات فارس فارس، ص 32.

[20] . كنفاني، مقالات فارس فارس، ص 36.

[21] . كنفاني، مقالات فارس فارس، ص 92.

[22] . المرجع نفسه، ص 93.

[23] . كنفاني، مقالات فارس فارس، ص 125.